Sapere 5/2016

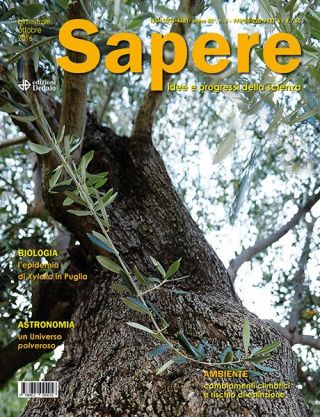

L’epidemia di Xylella in Puglia

del Gruppo Linceo per la Xylella

Un Universo polveroso

di Maria Antonia Iatì e Cesare Cecchi-Pestellini

2020, l’anno che verrà

di Carlo Rondinini e Luca Santini

La massa: da Newton a Higgs

di Domenico Coiante

Influenza dei cambiamenti climatici sul rischio di estinzione

di Michela Pacifici

- ISBN: 9788822094216

- Fascicolo: Sapere - numero 5

- Anno: 2016

- Mese: settembre-ottobre

Direttore: Nicola Armaroli

Bimestrale

Bimestrale

Disponibile

Regular Price

11,00 €

- 5%

Special Price

10,45 €

Spedizione GRATUITA per ordini superiori a 29,00 €

Disponibile in 2/3 giorni lavorativi

Articolo acquistabile con 18app e Carta del Docente

Articolo acquistabile con 18app e Carta del Docente

Transazione sicura

Gli articoli