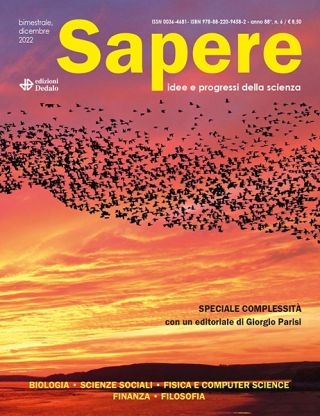

Sapere 6/2022

Ecologia e sistemi biologici nel paradigma di Parisi

di Chiara Cammarota, Enzo Marinari

La complessità delle interazioni fra individui

di Andrea Baronchelli

La teoria della complessità nei problemi di ottimizzazione

di Maria Chiara Angelini e Federico Ricci-Tersenghi

La complessità in finanza: tra economia, matematica e psicologia

di Stefano Ciliberti

La complessità dimostrata: un esperimento a cielo aperto

di Elena Gagliasso

- ISBN: 9788822094582

- Fascicolo: Sapere - numero 6

- Anno: 2022

- Mese: novembre-dicembre

- Pagine: 64

Bimestrale

EDITORIALE

Impreparati alla complessità

di Nicola Armaroli

FILOSOFIA

La complessità dimostrata: un esperimento a cielo aperto

di Elena Gagliasso

ARTICOLI

I musei della matematica: complementi di materia!

di Sandra Lucente

SCIENZA A SCUOLA

BIOLOGIA

Ecologia e sistemi biologici nel paradigma di Parisi

di Chiara Cammarota, Enzo Marinari

FINANZA

La complessità in finanza: tra economia, matematica e psicologia

di Stefano Ciliberti

FISICA E COMPUTER SCIENCE

La teoria della complessità nei problemi di ottimizzazione

di Maria Chiara Angelini, Federico Ricci-Tersenghi

SCIENZE SOCIALI

La complessità delle interazioni fra individui

di Andrea Baronchelli

Quando abbiamo capito di non capire tutto?

di Vincenzo Palermo

STORIE DI SCIENZA

SOMMARIO

DAL MONDO

a cura di Luigi Minervini

GUEST EDITORIAL

Il tempo della complessità

di Giorgio Parisi

... Saverio Pascazio

di Giuliana Galati

A TU PER TU CON...

Una scultura dedicata ad Ada Lovelace

di Carla Petrocelli

SCATTI DI SCIENZA

LIBRI

IL RACCONTO

Viaggio di un professore tedesco

all’Eldorado

di Giuseppe Mussardo

LA MAPPA

L’estate senza fine

SCIENZA LIGHT

SCIENZA IN CUCINA

La complessità? È semplice

di Hervé This

HOMO MATHEMATICUS

Il battito fatale

di Roberto Natalini

CERVELLI NON IN FUGA

Uscire dalla moda usa e getta

di Riccardo De Marco

BIOTECNO-CHE?

Il presente biotech del latte

di Stefano Bertacchi

SPAZIO ALLA SCUOLA

Paolo Rossi e la complessità

di Stefano Sandrelli

SOMMARIO

RUBRICHE

FISICA TRA I BANCHI

Allenarsi a correre sulla sabbia

di Federico Benuzzi

LA FORMULA

Misurare la complessità

di Tommaso Castellani

INNOVAZIONE 4.0

Intelligenza artificiale e neuroscienze

di Paolo Berra

L’ISTINTO MUSICALE

La potenza “spettrale” della musica

di Philip Ball

Articolo acquistabile con Carta cultura giovani e merito e Carta del Docente

Articolo acquistabile con Carta cultura giovani e merito e Carta del Docente